1.筋硬結の治療理論

筋肉を損傷すると修復のために、炎症反応が起きます。炎症を薬などで押さえてしまうと修復、再生が起きません。筋硬結(こり)は炎症から修復までの途中で止まっている状態という考え方をします。

その理由から筋硬結の部分を正常の筋線維に再生するために、炎症反応を人為的に起こしてまた再生迄やり直すというやり方をします。あん摩に「もみ返し」というものが昔からあります。強いあん摩により直後に痛みが増すという現象です。昔の人はその方法がよい結果を生むと体験的に会得していたのでしょう。筆者の行っている手技は方法的にはあん摩に近く、やや強く硬結をほぐし軽い炎症を起こさせます。

ただし損傷したばかりの組織はRICE(安静、冷却、圧迫、挙上)処置をする必要があり揉んではいけません。

2.筋硬結はどこまで修復されるのか

筋硬結の構造は中心がゲル状になっており、その周りが循環障害により浮腫で囲まれていると考えます。硬結のある筋は全体として短縮しています。周りの浮腫は普通のマッサージで改善しますが、浮腫の内側のゲル状の構造は強く押さないと縮小しません。

ゲル状の構造は何年、何十年前できた物で固くとても柔らかくならないものから、発生してからの年月が浅く、比較的硬くないものまでさまざまで、硬いものは中心部が壊死を起こしていると考えられ完全には消失しません。従って硬結が残ってしまうことはよくあり、治療後時間がたつとその周りが循環障害を起こし症状が再発してくると考えられます。つまりコリが古い物の場合は定期的に手入れをする必要があります。

3.従来のストレッチングの問題点をカバーする方法

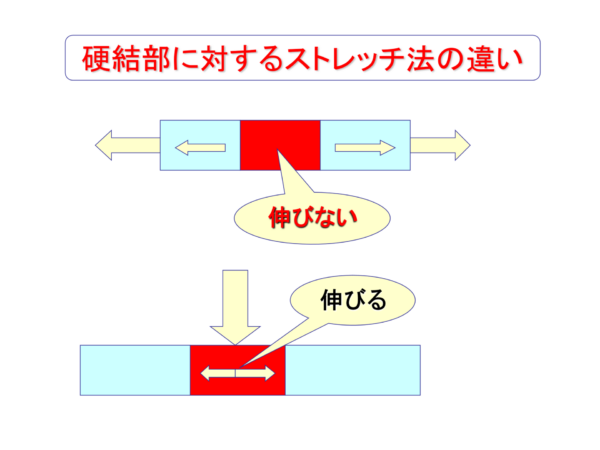

従来のストレッチングは

- 筋線維の方向が色々で筋の硬い部分を効率的に伸ばすことができない。

- 硬いところを伸ばしたいが周辺の柔らかい線維を伸ばしてしまう可能性がある(図2)。

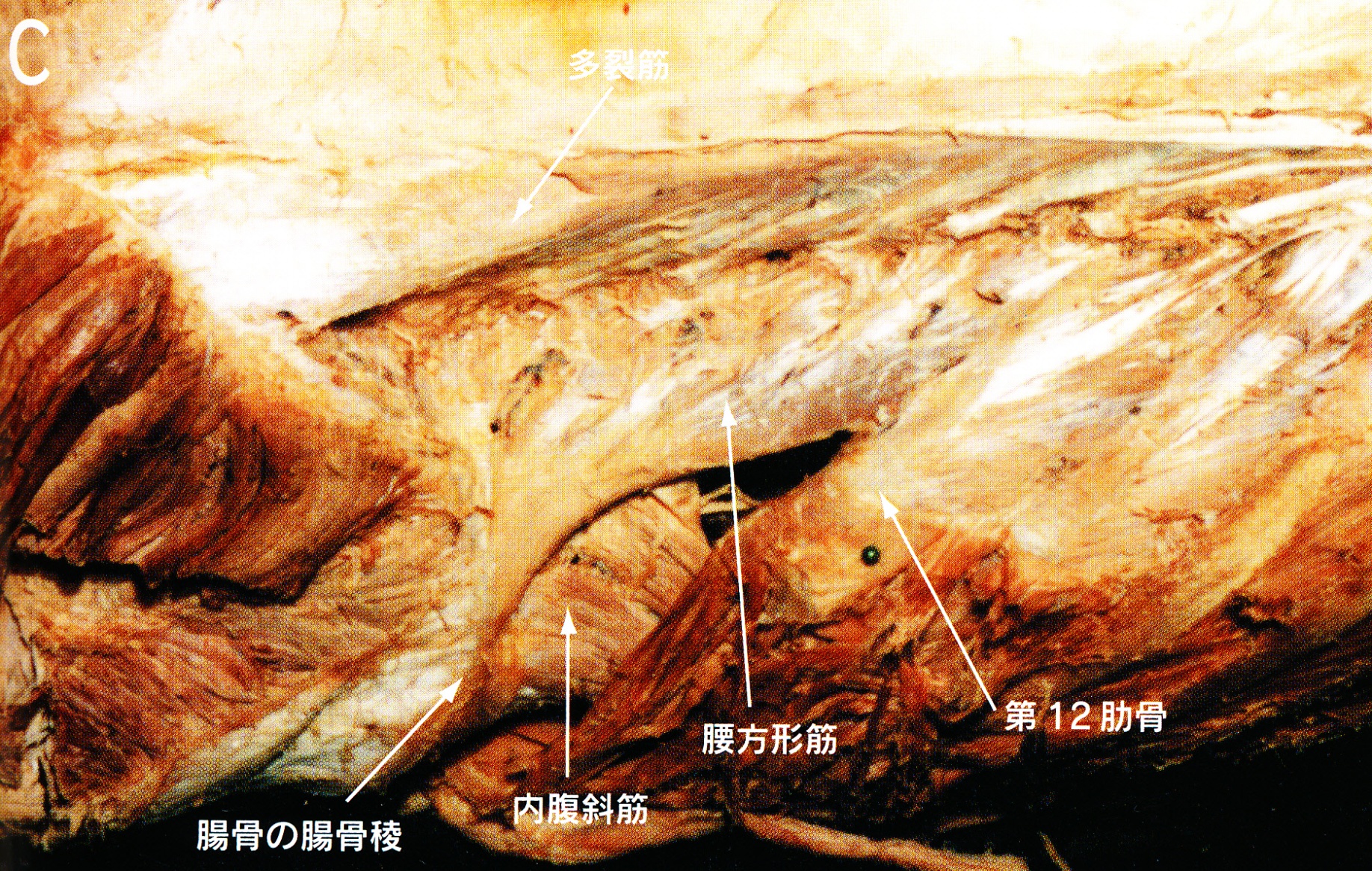

- 筋は骨から骨についているだけでなく、一部が隣の筋に接続している場合が多いのです。そのため筋の全体的ストレッチングでは隣の筋についている部分は十分に伸ばすことができません。(図3.筋連結)

これらの問題点のため十分にストレッチされない筋線維が出てしまう可能性があります。

それを補う方法として筋硬結を直接柔らかくするために、筋硬結部分を押したり揉んだりします。あるいは筋硬結が硬い場合は鍼をする方が良いこともあります。

ただ筋硬結のある筋は全体として短縮しているので従来のストレッチングも加える必要があります。

出典:河上敬介、小林邦彦編『骨格筋の形と触察法』 大峰閣 1998 図3.腰方形筋と多裂筋の筋連結

(腰方形筋は大腰筋・横隔膜・最長筋・腸肋筋と筋連結がある。

多裂筋は最長筋・腸肋筋と筋連結がある。)

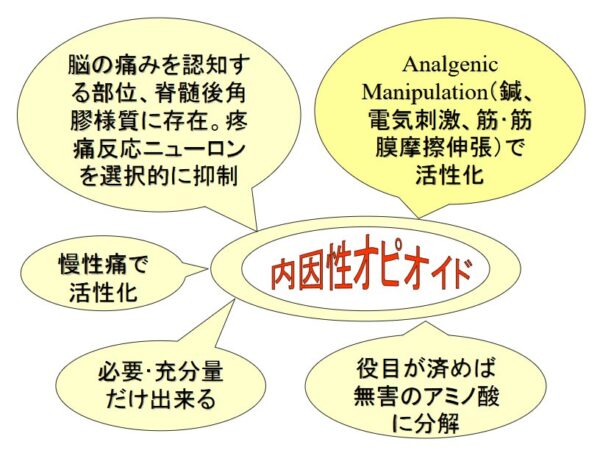

4.体内麻薬の発生

モルヒネは人間の脳に限り作用するといわれ、痛みを和らげ、不安・疲労・飢餓感・不快感等をやわらげ、連想や想像力、空想、満足感を高めます。副作用として注意力散漫、自制心・判断力の低下などがあり、体内で分解しないため快感が続きますが、快感が続くと慣れが生じまたモルヒネが欲しくなります。がん患者の痛みを抑えるためにホスピス等でモルヒネを投与することが行われています。副作用などで誤解されやすいモルヒネだが積極的に使うべきとされています。

麻酔的手技である鍼やあん摩・マッサージではモルヒネ様物質が体内に発生します。

これを体内麻薬(内因性オピオイド)といいます(図4)。モルヒネと違うところは役目が済めば速やかに分解される点です。

鍼や、あん摩・マッサージに鎮痛作用がある理由の一つとして、体内麻薬が出ることにあります。

次回は内臓からの関連感覚について紹介します。

つくば市 腰痛・痛み マッサージ・はり・運動療法

みどりの鍼灸院