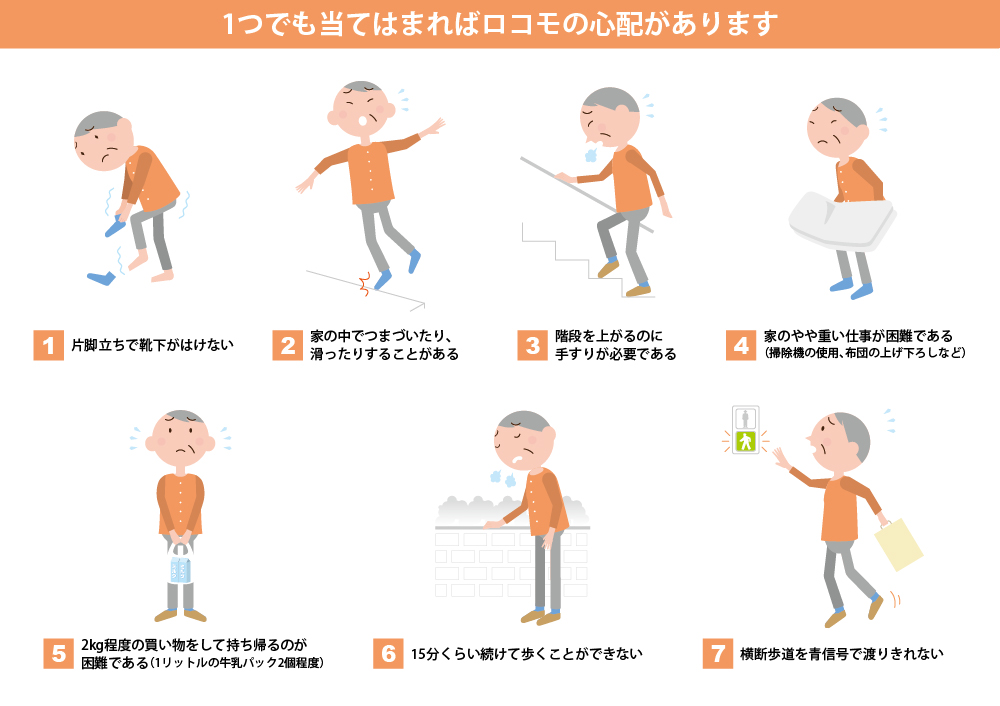

1.ロコモーティブシンドローム(図1)

2007年に日本整形外科学会が提唱した概念で、運動器症候群といい、運動器の機能不全に加え要介護リスクが高まった状態です。原因として運動器自体の疾患と加齢による運動器機能不全があります。メタボリックシンドロームや認知症とともに「寝たきり」や「要介護」になる要因の一つであると説明されます。

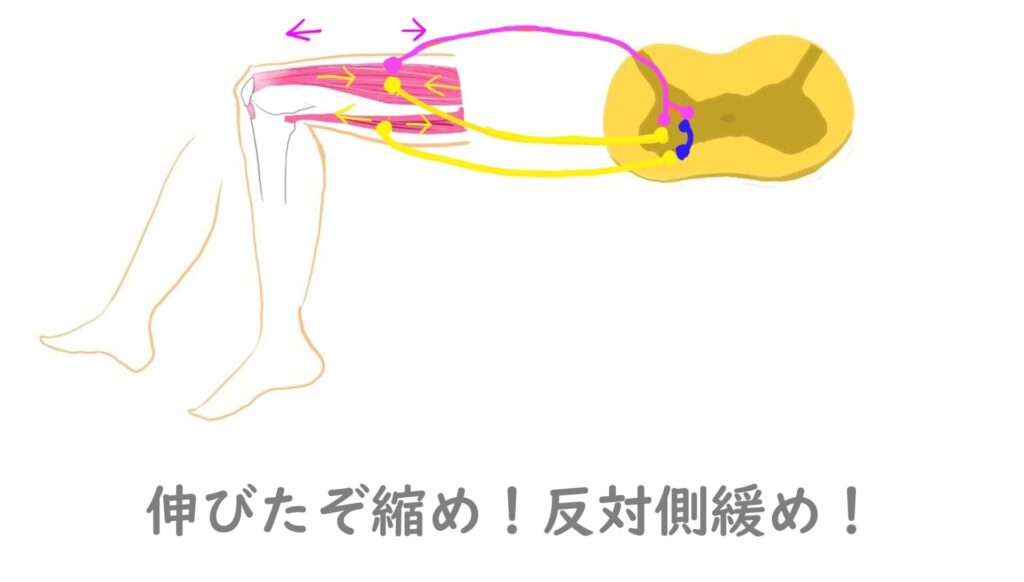

2.リラクゼーション(図2)

①筋が最大収縮した後に脱力すると、最大にリラクゼーションが起きるという生理的反応があります。緊張している筋や筋硬結がある筋は循環が悪くなっており痛みや浮腫、可動域制限などが起こっています。これを強く収縮させ、その直後脱力するとリラクゼーションが強く起こり循環が改善し痛みや浮腫、可動域制限に影響を及ぼします。

ただしこの方法は緊張が増大した筋に対しては有効で、弛緩した筋に対してはかえって緊張を増すといわれています。

②また筋が最大収縮するとその筋と反対の動きをする筋(拮抗筋)が強くリラックスします。これを相反神経抑制といいます(図3)。強くリラックスした筋はそのあとに強く収縮するので、その筋の動く方向に大きく動きその結果も重なって可動域が増します。もちろんリラクゼーションによる効果と筋力強化により当該筋の筋力の改善効果も期待されます。この方法は様々な運動療法や手技療法に利用されています。

3.筋トレと認知症

「本山輝幸著 ボケたくないなら筋トレをやりなさい 中経出版」(写真1)によると、軽度認知障害の人たちは運動をさせても痛みや疲れをあまり感じず、いつまでも反復運動を繰り返してしまうという現象に基づき、動かした筋肉の感覚を感じる神経の働きが鈍いと考えました。従って筋トレをする際に収縮した筋の収縮感覚を意識して行うことが脳を活性化し、認知症の予防や軽度認知障害の改善につながると述べています。

最近出した「本山輝幸著 認知機能改善30秒スクワット 日本文芸社」でもスクワットにより大きい筋肉である大腿四頭筋と股関節内転筋が収縮しそれに意識を集中し感覚を脳に送ると記憶や思考にかかわる大脳皮質の働きを活発化させたり、残っている脳の神経が代わりに働いたりする。従って週1回の強めの筋トレが脳も体も若返させると述べています。

4.糖尿病と運動

日本人は欧米人に比べインスリン分泌が少ないといわれ、平成28年「国民健康・栄養調査」では、糖尿病が強く疑われる者(糖尿病有病者)、糖尿病の可能性を否定できない者(糖尿病予備群)はいずれも約1,000万人(合わせて約2,000万人)と推計されています。糖尿病が強く疑われる者の人口に対する割合は男性16.3%、女性9.3%です。血糖値の測定は自分で可能です(図3)。

糖尿病はⅠ型とⅡ型があり、Ⅰ型は先天的にインスリン分泌が悪くインスリンが必要とされるタイプです。糖尿病の90%はⅡ型であり、過食、飽食、食事の欧米化、生活のオートメ化を原因として成人発症が多くなります。Ⅱ型糖尿病は食事療法と運動療法が基本療法で、必要に応じて薬物療法がおこなわれます。

運動療法はブドウ糖を消費し、肥満を改善し、インスリン感受性を高め、脂質代謝異常を改善し、高血圧を改善することで糖尿病治療の3本柱(糖尿病治療のトロイカ)の一つになっています。

有酸素運動、やや軽いサーキットウェイトトレーニング、日常生活の活動を増やすなどが勧められる運動です。運動は継続することが必要ですが、いかに継続するかが課題となります。

運動も痛いところがあると十分効果を上げることができません。糖尿病やロコモ、高齢の方は体に痛みを抱えていることが多いのです。運動したくても痛みのために困っている方は当院をお訪ねください。

つくば市 腰痛・痛み マッサージ・はり・運動療法

みどりの鍼灸院

次回は筆者が行っているあん摩・マッサージの理論背景である筋の再生、筋硬結の特徴、短縮痛について詳しく紹介します。